[살아가는 이야기]

마음껏 슬퍼하고 울어도 된다

김지혜

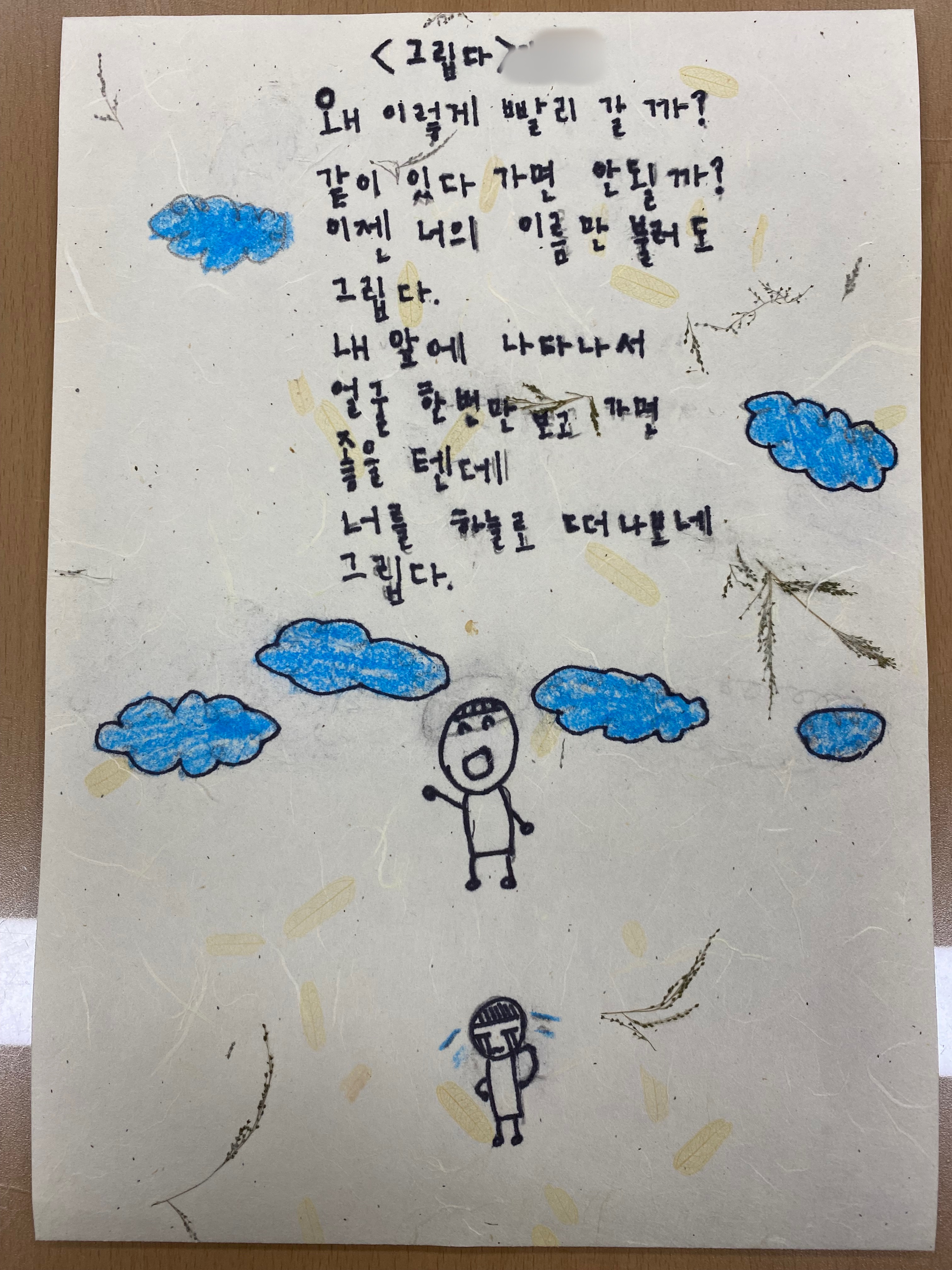

얼마 전, 우리 반 모두가 청천벽력 같은 일을 겪었다. 교실 한 가운데가 커다란 흙구덩이로 뭉텅 꺼져 버린 느낌이었다. 눈앞이 깜깜한지, 머리통이 깜깜해진 건지, 세상이 어둠으로 덮였다. 어제까지만 해도 3시까지 교실에 남아 나와 같이 시를 썼던 한 아이가 갑작스레 하늘의 별이 되었다. 빨간 패딩에 새하얀 얼굴을 드러내고 배시시 웃던 아이는 이제 이 세상에 없다. ‘선생님’ 부르고 슬쩍 내 눈치를 보던 조그마한 아이의 책상에는 한동안 국화꽃과 편지와 생전에 좋아했던 간식들이 가득 올려져 있었다.

믿기지 않았지만 현실이었고, 우리는 추모를 해야 했다. 이 일을 숨겨 아이들에게 돌아갈 충격을 막아야 한다는 의견도 있었지만, 어른들이 속인다고 해서 아이들이 납득할 상황도 아니었다. 밝히고, 함께 겪어 내고, 이겨 낼 일이었다.

많은 사람들은 나를 걱정했다. 담임 교사의 충격이 가장 클 거라고 했다. 반 아이들도 걱정했다. 4학년에 겪어 내기 힘든 일이라 하였다. 충격의 소용돌이가 몰아쳐 모든 것이 빙글빙글 돌았다. 처음 겪는 상황이었기에 아무것도 확신할 수 없었다. 다만, 이 혼란 속에서 아이들을 지켜야 한다고 생각했다. 지킨다는 의미가 다른 사람들의 그것과는 조금 다를 지도 모르겠다. 나는 정보를 개방하고, 함께 추모하고, 함께 보내어 주길 바랐다. 세상에 없는 아이라 해도 ‘우리 반’이 아닐 순 없었다. 이 아이가 아니라 다른 누구였더라도 나는 그랬을 것이다.

그래도 아이들 앞에서 슬퍼 보이지 않으려 애썼다. 너무 담담하지도 않고, 그렇다고 우울하지도 않은, 그 중간의 어떤 것을 추구하였지만 그게 구체적으로 어떤 모습인지는 모르겠다. 솔직히 내가 그저 경건하게 묵념하는 심정일 수는 없었다. 감정이 울컥 올라올 때마다 마스크 속에서 입술을 잘근 깨물었다. 처음 고인의 소식을 아이들에게 알릴 때 머릿속의 말이 입 밖으로 차마 나오지 않았다. 입술을 피날 듯이 씹어 가며, 찌르르 저미는 심장의 통증을 느끼며, 두 눈이 벌게져서 한마디, 한마디씩을 끊으며 아이들에게 비명을 전했다. 그렇게 한 번, 그리고 조그마한 제자가 제 몸보다 훨씬 큰 관짝에 실려 검은 차에 오르는 걸 본 아침날 한 번, 그렇게 두 번을 아이들 앞에서 울었다.

우리 반 아이들이 나에게 두 번째로 휴지를 가져다 준 그날, 어린이들은 깜짝 롤링페이퍼를 써서 나에게 전했다. 선생님 힘내시라는 글들이 가득했다. 자기는 울지 않을 거라고, 울면 하늘나라에 간 친구가 마음 아파할 거니까 슬퍼도 웃을 거라고도 했다. 몇몇은 하트를 접어 붙여 왕관을 만들어주었다. 롤링페이퍼를 읽는 나에게 다가와 까치발을 부들부들 떨며 머리에 왕관을 씌워 준다. ‘선생님 힘내세요♡’라 적혀 있다. 하. 힘이 안날 수가 없다. 안 웃을 수가 없다. 어린이들이 선생님을 걱정하고 챙기는 모습들이 마음 아프게 고맙다.

그 시간 이후의 수업 내내 아이들이 참 시끄러웠다. 유독 붕 떠 있고, 조그마한 유머에 자기들끼리 꺄르륵 꺄르륵 웃고, 나의 한마디에 자기들은 질세라 여러 마디 더 얹어 댔다. 이상했다. ‘힘내라면서? 이렇게 떠들어?’

아니. 왠지 모르게 아이들은 떠들고 까불면서 슬퍼하는 것 같았다. 약속이라도 한 마냥, 반절 정도는 소란스럽고, 나머지 반은 축 처진 교실. 그래서 ‘조용히 하라’, ‘오늘 왜 이러냐’ 잔소리 한마디를 건넬 수도 없었다. 그 말까지 해 버리면, 그냥, 아이들에게 못난 사람이 될 것 같았다. 누구는 웃음으로, 누구는 눈물로 슬픔을 감당하는 법이니까.

점심 시간에 한 녀석을 붙잡고 물어봤다. “오늘 애들 왜 이렇게 활발하고 산만하니?” 눈빛을 머뭇거리던 아이는 이내 대답을 했다. “선생님께서 많이 힘드시고, 마음이 아프시잖아요. 반 친구들도 많이 슬프구요. 그래서 이럴 때 우리라도 슬퍼하지 말고 선생님이랑 친구들을 웃게 해 줘야 할 것 같아서. 애들이랑 우리는 울지 말고 더 활기차고 즐겁게 지내자고 이야기했어요.” 소 같은 아이의 눈망울이 떨렸다. 마치 죄를 짓는 사람처럼 선생님의 눈치를 살폈다. 정신이 번쩍 들어 찹찹하게 아이를 안았다. “그런 것 같더라니. 고마워요.” 마음이 아팠다. 함께 놀던 동무를 잃은 어린이들이... 선생님을 걱정하네. 못났네 못났어~

유난히 웃음이 많았던 그날 마지막 교시에, 아이들에게 슬프면 충분히 슬퍼하고 울어도 된다는 말을 했다. 슬픔을 참는다고 해서 슬픔이 없어지는 게 아니고, 잊어버린다 해서 잊히는 것도 아니라고. 계속 참고 참아 마음에 감정이 쌓이면 내가 모르는 언젠가에 그 감정이 뻥 터질 수도 있다고. 그러면 더 힘들어진다고. 견디는 게 흘려보내는 것보다 더 힘드니까, 견디지 말고 다 털어 버리자고 말했다.

마음을 한마디씩 나누면서 아이들은 펑펑 울었다. 눈시울을 붉히다가, 목소리를 떨다가, 엉엉 울다가, 서로를 부둥켜안고 꺼이꺼이 울었다. 어찌나 울어 대는지, 곡소리 와중에 교사는 슬퍼할 정신도 없이 휴지를 나누느라 바빴다. 너무 울어서 그만 울라고 말해야 하나 싶을 정도로.. 하지만 그 한마디에 정말로 울음을 멈출까 봐 겁이 나 그저 가만히 기다릴 수밖에 없었다. 녀석들. 그 아픔을 어찌 홀로 안고 살려고 아무렇지 않은 척들을 했을까.

속에 있던 마음을 꺼내고, 눈물로 승화시키니 떠도는 공기가 한결 가볍다. 누구는 휴지로 눈을 비비며 나에게 와서는 “선생님, 다 같이 우니까 마음이 많이 편해졌어요.”라며 훌쩍이기도 한다. 아이들의 마음이 편하다니, 내 마음도 편하다.

돌이켜보면 교사가 어린이들의 걱정을 받을 상황이었기에 걱정을 받았고, 자기들이 선생님을 지켜야겠다고 생각했는지 어린이들은 나름의 방식대로 나를 챙겼다. 마치 ‘우리’ 속에서 제 몫을 하겠다는 듯이 말이다. 지켜 줘야 한다고 생각했던 대상에게서 받는 이런 걱정과 위로와 보호가 누구의 어떤 위로보다도 더 든든하고 고맙다. 다 같이 울고, 안고, 위로하고, 걱정하고, 보듬었다.

잘 보내준다는 것은 그 사람을 성심성의껏 추모하는 일이기도 하지만, 남은 우리의 마음속에 뭉친 아픔을 잘 보내 주는 과정이기도 하리라. 학부모 알림장에도 몇 번이고 썼다. ‘잘 보내 주자. 잘 보내 주자. 잘 보내 주자.’

우리 모두가 잘 보낼 수 있기를. 그 아이도, 우리의 슬픔과 고통도, 잘 보내어 반짝이는 소중한 기억으로 남길 수 있기를.. 환한 웃음으로 남은 그 아이는 눈물로 모두를 연결하는 아교가 되어 단단히 ‘우리’ 안에 스며들었다.

김지혜 | 4학년 아이들의 보살핌과 사랑을 받으며 살아가는 노랑꽃이라고 합니다. 길 가다 핀 작은 노랑꽃을 보면 마음이 환해지듯이, 저희 반 어린이들에게 그런 사람이고 싶습니다. 화려하고 크지 않아도 마음을 잔잔히 밝혀주는, 가끔씩 발견하면 반가운 노랑꽃으로 남고 싶습니다.

'피스레터(글)' 카테고리의 다른 글

| 피스레터 No32_5 최관의_원반 놀이 모둠 짜는 건 너무 어려워! (0) | 2022.11.18 |

|---|---|

| 피스레터 No32_6 주예지_포근한 스웨터. 곶감. 살랑살랑 (0) | 2022.11.18 |

| 피스레터 No31_1 김영환_한일관계의 파탄, 수백조 원의 비즈니스 기회, 그리고 ‘99엔’ (0) | 2022.08.18 |

| 피스레터 No31_2 김양희_북한이 민족음식을 강조하는 이유는? (0) | 2022.08.18 |

| 피스레터 No31_3 데이빗 벤바우_친애하는 한국의 친구분들께 (1) | 2022.08.18 |

댓글